Initiativen christlicher Liebestätigkeit

Die soziale Not nach Ende der napoleonischen Kriege lässt viele Einzelinitiativen christlicher Hilfe entstehen: Rettungshäuser für Sozialwaisen, Krankenpflegevereine und erste Ausbildungsstätten.

Ergebnis kapitalistischen Wirtschaftens: Massenarmut

Lange vor der Industrialisierung führt starkes Bevölkerungswachstum in Verbindung mit wirtschaftlichem Liberalismus und der Aufhebung der Leibeigenschaft zu Landflucht und Verarmung der einfachen Bevölkerung. Diesem „Pauperismus“ stehen die deutschen Kleinstaaten und ihre Kommunen hilflos gegenüber, zugleich sieht der Staat die Armutsbekämpfung auch nicht als seine Aufgabe an. Deshalb bemühen sich engagierte Bürger:innen aus christlicher Nächstenliebe um Abhilfe.

Das Entstehen der Rettungshaus-Bewegung

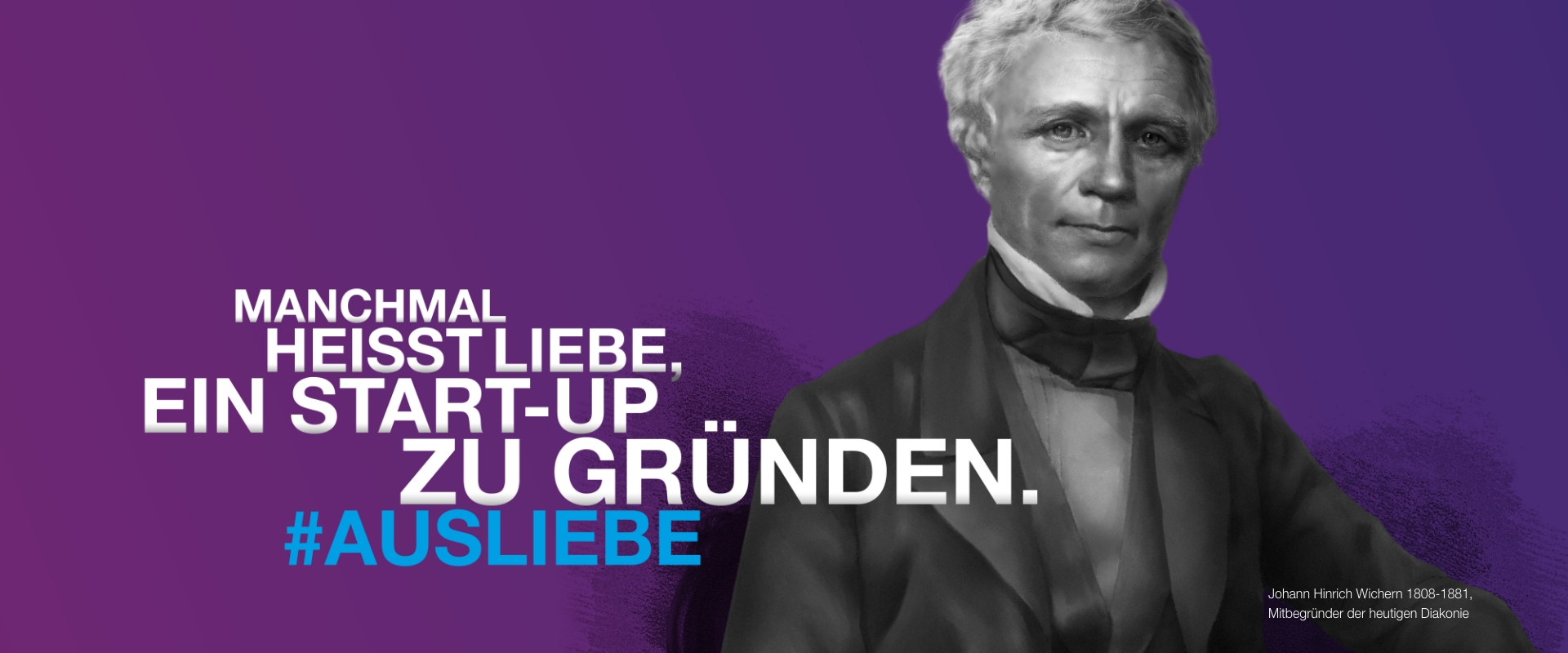

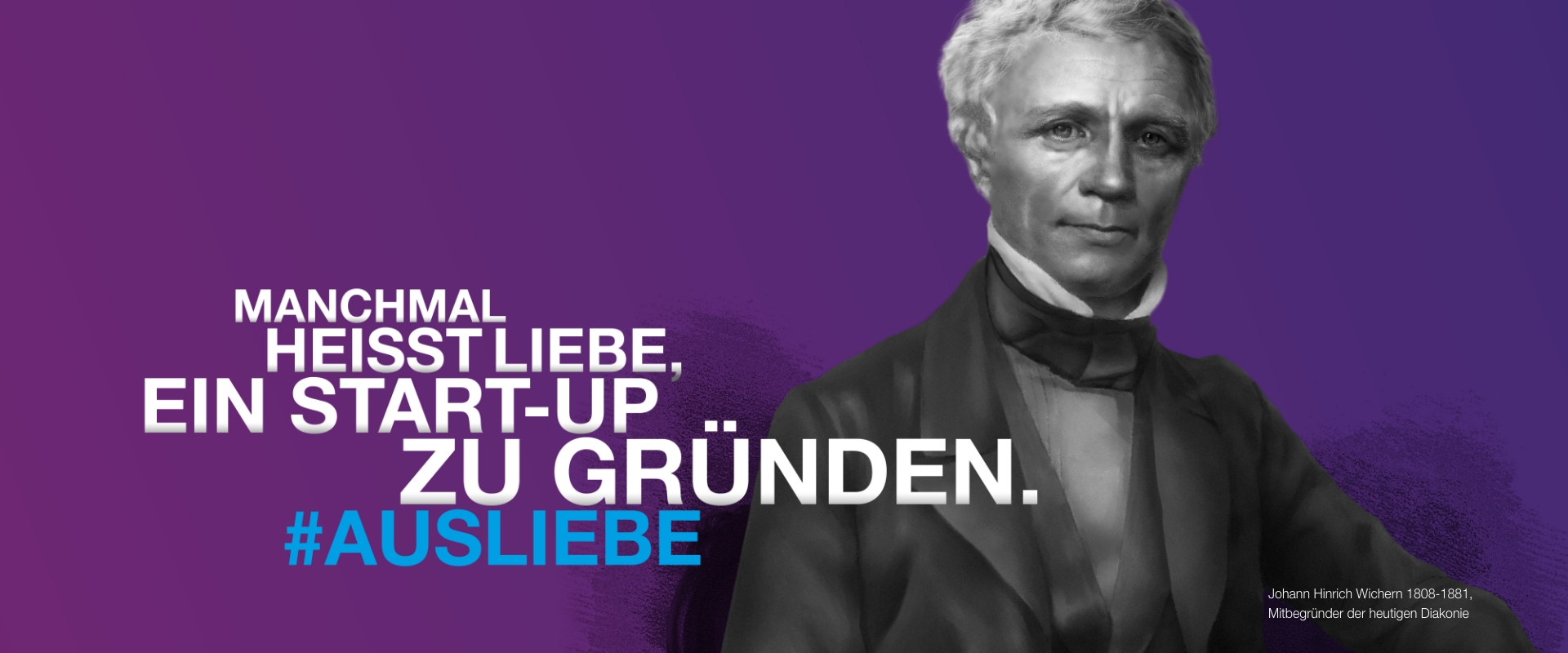

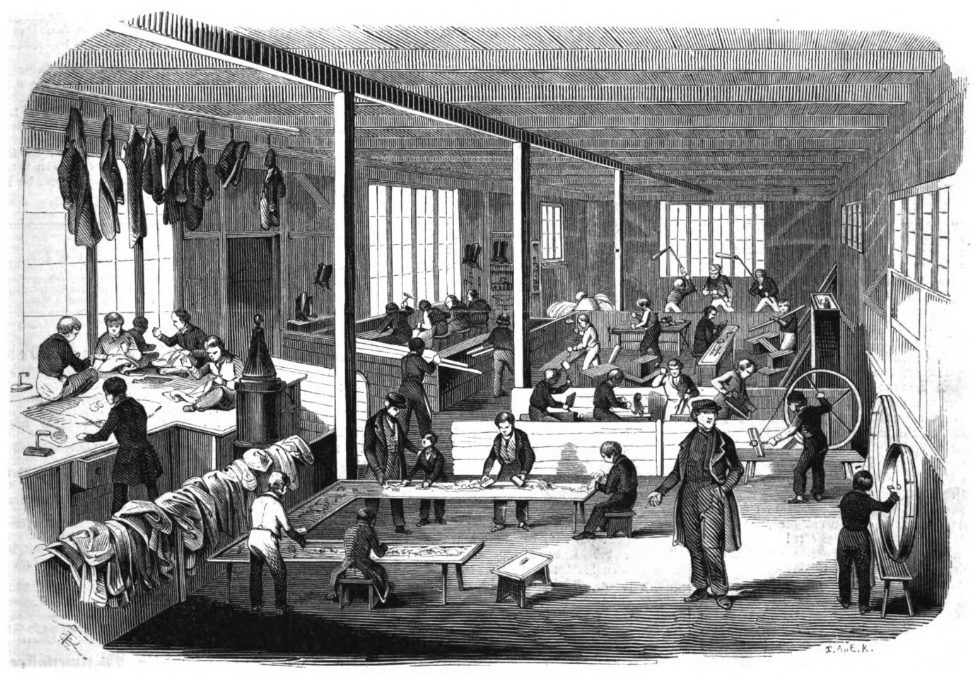

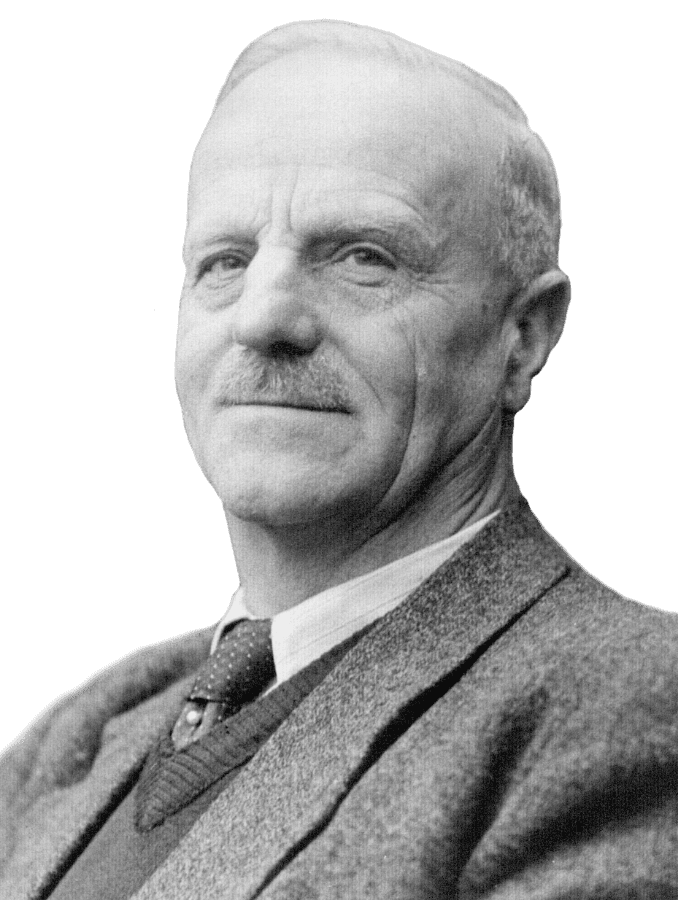

Um der zunehmenden Zahl von Straßenkindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, werden seit ca. 1820 „Rettungshäuser“ gegründet. Das bekannteste leitet seit 1833 der Theologe und Pionier der Sozialpädagogik Johann Hinrich Wichern: das Rauhe Haus in Hamburg-Horn. Das gemeinsame Leben nach dem Familienprinzip basiert auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Die Kinder und Jugendlichen arbeiten für ihren Lebensunterhalt und können ein Handwerk erlernen.

Christliche, professionelle Krankenpflege

Um die katastrophalen Zustände in Hospitälern zu verbessern, arbeiten Theodor, Friederike und Caroline Fliedner in Kaiserswerth an einer Reform der Krankenpflege. Der Schlüssel dazu ist weibliches, christlich motiviertes Pflegepersonal, das hier seit 1836 ausgebildet und zu einer Schwesternschaft von Diakonissen zusammengefasst wird. Zeitgleich beginnt Wichern mit der Ausbildung von „Brüdern“ (später: Diakonen) als Erzieher.

Weiterführende Hinweise:

Organisation der Inneren Mission

Johann Hinrich Wichern gibt der „Inneren Mission“ Namen und Programm. Mit der Gründung eines Central-Ausschusses 1848 erhält die diakonische Bewegung eine ausbaufähige Organisationsform.

Programm der Inneren Mission

Wichern entsendet die von ihm ausgebildeten Brüder in andere Rettungshäuser, in „Herbergen zur Heimat“ für Wanderarbeiter, zur Verbreitung christlicher Schriften und als Kolonistenbetreuer nach Amerika. All diese Arbeitsfelder sind für ihn „Innere Mission“ zur sozialen Hilfe und zur Ausbreitung des Evangeliums unter Getauften im deutschsprachigen Raum. Sein Programm, das er publizistisch verbreitet, zielt auf die Re-Christianisierung der modernen Gesellschaft. Dem dient auch die Wiederbelebung des frühchristlichen Diakonenamtes durch Fliedner und Wichern.

Organisation in großem Maßstab

Die Revolution von 1848 wird von Adel und konservativem Bürgertum als Auflehnung gegen die göttliche Ordnung verstanden. Sie unterstützen nun die Idee der Inneren Mission als Appell an ihr soziales Gewissen und zur Vermeidung künftiger Aufstände. Der neu gegründete Central-Ausschuss für Innere Mission errichtet ein Netzwerk von Regional- und Ortsvereinen sowie Anstalten.

Allmähliches, spendenfinanziertes Wachstum

Neue diakonische und volksmissionarische Arbeitsfelder entstehen: Jünglingsvereine und Stadtmissionen, „Magdalenenasyle“ und die Seemannsmission. Getragen wird die Arbeit weiterhin durch Spenden des Adels und Bürgertums sowie gelegentlichen Zuschüssen der Herrscherhäuser.

Weiterführende Hinweise:

Mitwirkung an der Öffentlichen Wohlfahrt

Im Deutschen Kaiserreich besitzt die Innere Mission eine einflussreiche Stellung im Wohlfahrtswesen. Die öffentliche Refinanzierung schafft allerdings auch neue Abhängigkeiten.

Einflussnahme auf die Sozialpolitik

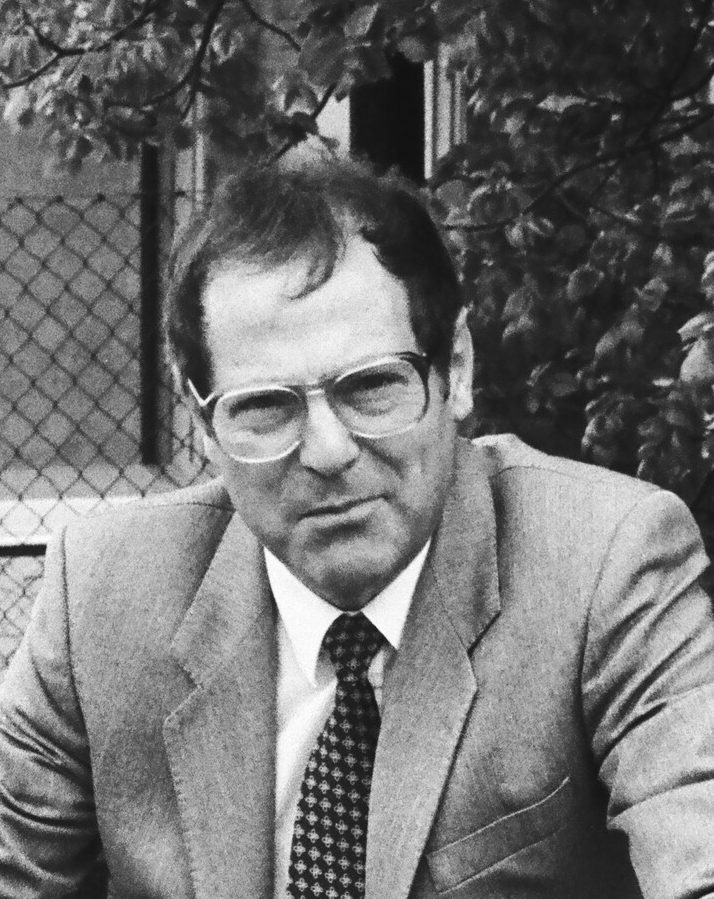

Das von Otto von Bismarck errichtete Kaiserreich versteht sich im Kern als protestantisch. Durch die Verbindung von sozialprotestantischem Milieu und preußischer Ministerialbürokratie ergeben sich Möglichkeiten der Mitgestaltung der beginnenden Sozialpolitik. Der Central-Ausschuss für Innere Mission verfasst weithin anerkannte Denkschriften zur „Sozialen Frage“. Friedrich von Bodelschwingh setzt 1907 im Parlament das Wanderarbeitsstättengesetz durch.

Instrument staatlicher Sozialpolitik

Große stationäre Anstalten nehmen den zuständigen Kommunen die Sorge um psychisch Kranke und Menschen mit Behinderungen ab und erhalten dafür Pflegegelder. Die Innere Mission unterstützt die Einführung der staatlichen Zwangserziehung straffällig gewordener Jugendlicher (Preußen 1878) durch die Errichtung geschlossener Erziehungsanstalten. Das weiter gehende Fürsorgeerziehungsgesetz (1901) verknüpft erzieherische und strafende Elemente. Mit der öffentlichen Refinanzierung ihrer Leistungen stellt sich die Innere Mission zunehmend in den Dienst sozialer Ordnungspolitik des Staates.

Weiterführende Hinweise:

Säule des Wohlfahrtsstaates

In der Weimarer Republik baut der Wohlfahrtsstaat beim Ausbau der Sozialleistungen auf die Wohlfahrtsverbände. Das heute noch geltende Duale System der öffentlichen und freien Wohlfahrt wird gesetzlich verankert.

Entstehung des Wohlfahrtsstaats

Noch während des Ersten Weltkriegs war die öffentliche Wohlfahrt angesichts der Not breiter Bevölkerungskreise zur Staatsaufgabe geworden. Der Vielzahl bestehender nicht-staatlicher Wohlfahrtseinrichtungen stehen begrenzte staatliche Mittel gegenüber. Deshalb wird die freie Wohlfahrt als selbständiger Akteur beteiligt.

Duales System öffentlicher und freier Wohlfahrt

Wo Innere Mission und Caritas bereits tätig sind, wird der Staat nicht selbst aktiv und finanziert zugleich die sozialen Leistungen. Dieses gesetzlich geregelte Prinzip der Subsidiarität markiert einen faktischen Vorrang der freien Wohlfahrtspflege. Die Innere Mission, bislang ein Netz von Einzelinstitutionen, wird umstrukturiert zu einem föderalen Verband mit dem Central-Ausschuss an der Spitze.

Innovation und Ausbau der Arbeit

Nach Überwindung der Inflation folgen einige Jahre der Innovation und Expansion, begleitet von reger Bautätigkeit. Wohlfahrtspfleger:innen und andere soziale Berufe professionalisieren sich. Mit dem Wachstum der sozialen Arbeit treten die missionarischen Arbeitsfelder zunehmend in den Hintergrund.

Weiterführende Hinweise:

Anpassung an den Autoritären Wohlfahrtsstaat

Bereits mit der Wirtschaftskrise wird der Weimarer Wohlfahrtsstaat wirtschaftlich und konzeptionell in Frage gestellt. Die Innere Mission folgt den neuen, autoritären Vorstellungen von Fürsorge.

Krise des Wohlfahrtsstaates

Infolge der Weltwirtschaftskrise ab 1929 kämpfen viele diakonische Einrichtungen um das wirtschaftliche Überleben. Staatliche Sozialleistungen werden begrenzt, das Verständnis der Öffentlichkeit für Ausgaben der Jugend- und Behindertenhilfe schwindet. Der Central-Ausschuss für Innere Mission ist zusätzlich durch einen Finanzskandal schwer belastet.

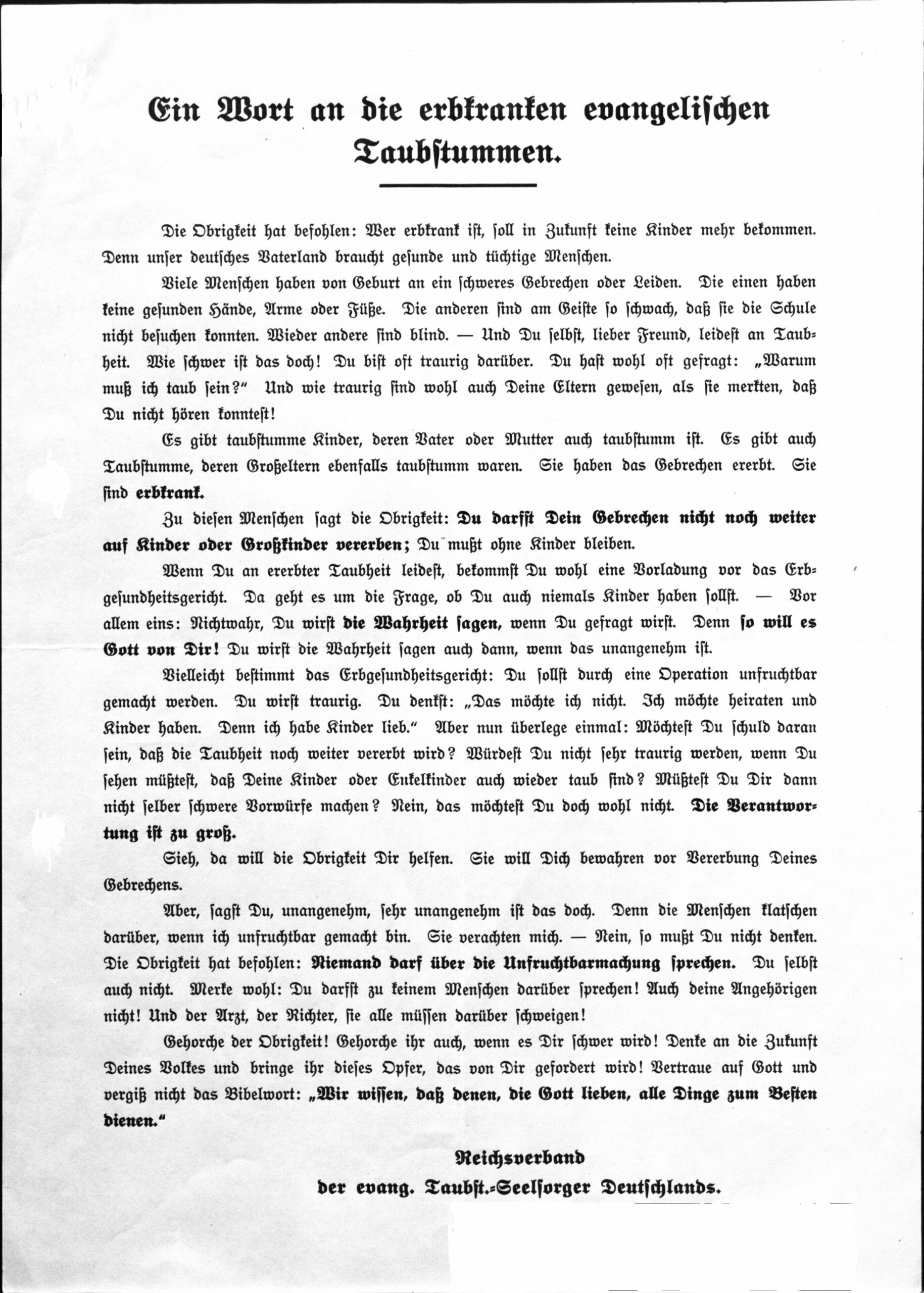

Vordringen eugenischer Vorstellungen

Der pädagogische Optimismus der zwanziger Jahre weicht zunehmend ordnungspolitischen Konzepten. Die Eugenik als moderne Biowissenschaft zielt auf die „Gesundung des Volkskörpers“ und verdrängt die Hilfe für den Einzelnen. Auch in der Inneren Mission wird die 1933 eingeführte Zwangssterilisation vermeintlich erbkranker Menschen befürwortet.

NS-Gleichschaltung der Inneren Mission

Anfängliche Begeisterung und politischer Druck führen zur Gleichschaltung der Inneren Mission nach dem NS-Führerprinzip. Arbeiterwohlfahrt und jüdische Wohlfahrt werden verboten. Die Innere Mission bekommt durch die NS-Volkswohlfahrt eine mächtige, staatlich privilegierte Konkurrenz. Erste Repressionen setzen ein. Durch das Verbot, Geld zu sammeln, soll der konfessionellen Wohlfahrt der Boden entzogen werden.

Weiterführende Hinweise:

Auflösungserscheinungen im Völkischen Staat

Im Zuge der „Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens“ wird die Diakonie zunehmend schikaniert und bedroht. Viele ihrer Bewohner werden Opfer der NS-Krankenmorde.

Von der Ausgrenzung zur Vernichtung

Das Fürsorge-System der Nationalsozialisten radikalisiert sich Ende der 1930er Jahre zu einem völkischen Wohlfahrtsstaat, der Sozialleistungen nur für ideologisch einwandfreie Staatsbürger (“Volksgenossen”) vorsieht, verbunden mit Maßnahmen zur “Ausmerzung” unerwünschten Verhaltens. Die Obdachlosenhilfe wird unterbunden, Bahnhofsmission und viele Kindergärten zwangsweise von der NS-Volkswohlfahrt übernommen. Aber im Bereich der Pflege bleibt die Diakonie für den Staat unverzichtbar. Mit dem Krieg beginnen die Verlegung und Ermordung kranker und behinderter Anstaltsbewohner. Dem setzt die Innere Mission hinhaltendes Verhalten und Kritik, aber keinen offenen Protest entgegen.

Verkirchlichung der Inneren Mission

Schon seit 1934 können die evangelischen Jugendverbände nur noch als gemeindliche Jugendarbeit weiterbestehen. Soziale Beratungsarbeit wird als Seelsorgetätigkeit weitergeführt. Mit Kriegsbeginn findet die Diakonie auch offiziell Schutz unter dem Dach der Deutschen Evangelischen Kirche, die sie nun als „Lebens- und Wesensäußerung der Kirche“ definiert.

Weiterführende Hinweise:

In der Bundesrepublik: Partner im Sozialstaat

Die Bundesrepublik stellt ab 1949 das Duale System der Wohlfahrtspflege wieder her. Mit dem Sozialstaat erlebt die Diakonie eine starke Expansion, insbesondere auch in der offenen Arbeit.

Das Evangelische Hilfswerk: Nothilfe und Wiederaufbau

Nach Kriegsende sind die öffentlichen Institutionen zusammengebrochen, die kirchliche Organisation aber noch weitgehend intakt. Das neu gegründete Hilfswerk als neue, zentralistische evangelische Hilfsorganisation leistet mit ökumenischer Unterstützung allgemeine Nothilfe und kirchlichen Wiederaufbau. Nach der staatlichen und wirtschaftlichen Konsolidierung fusionieren Innere Mission und Hilfswerk 1957 zum Diakonischen Werk.

Expansion und Professionalisierung

Wie das Hilfswerk leistet die Diakonie nun Unterstützung ohne Unterschied der Konfession. Die offene Beratung von Familien, Schwangeren, Schuldnern und anderen wird stark ausgeweitet. Der neue Rechtsanspruch auf soziale Unterstützung (Bundessozialhilfegesetz 1962) beschleunigt die Expansion des Sozialstaats und der Diakonie. Evangelische Fachhochschulen befördern die Professionalisierung von Sozialberufen. Hinzu kommt der Einsatz von Freiwilligen (Diakonisches Jahr) und Zivildienstleistenden. Zugleich verliert der Diakonissenberuf durch den gesellschaftlichen Wandel immer stärker an Bedeutung.

In der DDR: Am Rand des Sozialistischen Staates

Unter dem Dach der Kirche kann die Diakonie in der DDR weiterbestehen und wird dabei vom Westen unterstützt. Sie muss ihre Tätigkeit aber auf die Pflege kranker und behinderter Menschen konzentrieren.

Fortbestand unter dem Dach der Kirche

Das Konzept der „Nationalen Front“ aller antifaschistischen Gruppen der Gesellschaft sichert Diakonie und Caritas nach 1945 den Fortbestand als Bestandteil ihrer Kirchen. Das Hilfswerk leitet ausländische Spendenmittel in den kirchlich-diakonischen Wiederaufbau. Später wird die Diakonie auch durch staatliche bundesdeutsche Transfermittel unterstützt. Diese Partnerschaftsarbeit begegnet dem permanenten Ressourcenmangel und stärkt innerdeutsche Verbindungen.

Verdrängung aus öffentlichen Arbeitsfeldern

Die Arbeit mit „bildungsfähigen“ Kindern und Jugendlichen beansprucht der sozialistische Staat ganz für sich. Auch die Bahnhofsmission muss ihre Tätigkeit in den 1950er Jahren einstellen. Die Altenpflege und die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen überlässt der Staat hingegen den konfessionellen Einrichtungen. Diese bringen mit ihrer Arbeit das christliche Menschenbild sichtbar zum Ausdruck.

Selbstbehauptung abseits des sozialistischen Mainstreams

Die berufliche Tätigkeit in der Diakonie ist für viele der bewusste Schritt in eine gesellschaftliche Nische, in der alternative Ansätze möglich sind. Diakonische Ausbildungsgänge haben eine wichtige Multiplikatorenwirkung. Anders als in Westdeutschland ist die konfessionelle Ausrichtung der diakonischen Arbeit auch in den 1980er Jahren weiterhin deutlich erkennbar.

Weiterführende Hinweise:

Anbieter sozialer Leistungen im pluralistischen Sozialstaat

Die Öffnung des Markts für soziale Leistungen für kommerzielle Anbieter bewirkt, dass sich die diakonischen Einrichtungen als soziale Unternehmen neu ausrichten.

Übertragung westdeutscher Strukturen

In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung werden die in der Bundesrepublik bestehenden Strukturen der Wohlfahrtspflege auf die neuen Bundesländer übertragen. Dort erfährt die Diakonie einen enormen Zuwachs durch die Übernahme vorhandener und Gründung neuer Einrichtungen.

Auflösung des korporatistischen Sozialstaats

Doch schon bald stellen politische Reformen die starke Stellung der Wohlfahrtsverbände in Frage. Das bisherige Kostendeckungsprinzip wird abgelöst durch die Finanzierung einzelner sozialer Leistungen. Mit dem Gesetz über die (auch von der Diakonie stark befürwortete) obligatorische Pflegeversicherung wird der Markt für soziale Leistungen für kommerzielle Anbieter geöffnet. Die diakonischen Einrichtungen, die zuvor meist als öffentliche Institutionen wahrgenommen wurden, wandeln sich zu Sozialunternehmen und müssen im Markt konkurrieren.

Akteurin im säkularen Umfeld

Die kirchliche Bindung der Mitarbeitenden in der Diakonie ist nicht mehr selbstverständlich. Die Diakonie entwickelt Wege, mit einer vielfältigen Mitarbeiterschaft christlich motivierte soziale Dienste in einer zunehmend säkularen Gesellschaft anzubieten.